西藏林芝市被誉为“雪域江南”,是生物多样性热点和生态研究宝库,拥有全球罕见的高原峡谷、原始森林及垂直气候带,为冰川、动植物适应性研究提供天然实验室。其独特的门巴、珞巴民族文化与雅鲁藏布大峡谷等世界级景观深度融合,科学考察与生态旅游协同发展潜力巨大,是科研与旅行者探秘的终极目的地。此前,广东省医疗援藏专家、广东省人民医院急诊科李欣教授团队牵头上海百趣代谢组学技术研究中心、中山大学孙逸仙纪念医院及其医学研究中心、林芝市人民医院等多家单位揭示了中等海拔暴露会影响人体肠道细菌和血清代谢组进而调控血糖代谢(https://mp.weixin.qq.com/s/6Yxo8eKKHceGUC_Zto4IHw);后续又发现中等海拔暴露会引起人体的血清尿酸和代谢组改变,而β-丙氨酸干预可改善高尿酸血症,且基于血清代谢物和临床指标的预测模型能够辅助识别中等海拔暴露期无症状高尿酸血症(https://mp.weixin.qq.com/s/la3-MELcu3aToWU2OQGvtA)。

近日,广东省医疗援藏专家、广东省人民医院急诊科李欣教授团队再次牵头上海百趣代谢组学技术研究中心刘志鹏研究员团队、林芝市人民医院等多家单位团队在国际著名学术期刊Virulence(中科院一区顶尖杂志,影响因子/JCR分区:5.4/Q1)上发表了题为“Moderate altitude exposure impacts extensive host-microbiota multi-kingdom connectivity with serum metabolome and fasting blood glucose”的论文。研究表明,中等海拔暴露对健康人群的肠道细菌组和噬菌体组的影响高于肠道真菌组和古菌组,通过相关性分析发现基线时健康人群的肠道多界微生态的界内和界间的相关性网络比中等海拔暴露后更密集。此外,多种统计分析结果表明中等海拔暴露下健康人体内肠道多界微生态的变化与血糖和短链脂肪酸的代谢变化具有显著强相关性,这些结果提示调控肠道多界微生态可以作为改善人体血糖异常及其相关代谢性疾病的一种潜在替代治疗方法。

广东省医疗援藏专家、广东省人民医院李欣教授和上海百趣代谢组学技术研究中心刘志鹏研究员为共同通讯作者;广东省人民医院黄筱然博士、高小燕博士以及上海百趣代谢组学技术研究中心范艳群助理研究员为论文共同第一作者。

背景介绍

高原环境以低压、低氧、低温和强紫外线为特征,机体为适应高原环境会引发心率加快、红细胞增多等适应性生理反应。但有研究表明,间歇性低氧暴露或短期高原暴露(3~21天)能改善空腹血糖(Fasting Blood Glucose, FBG)水平、体重和心肺功能。因此,研究高海拔暴露对人体健康影响的确切作用和潜在机制显得尤为重要。

近年来,肠道微生态(包括细菌、真菌、古菌和病毒等)在人类健康中的研究备受关注,如肠道菌群失调被报道与心血管疾病、肥胖症和二型糖尿病等疾病的发生发展密切相关。先前大部分肠道微生态的研究主要集中在细菌组,最近真菌组、古菌组和病毒组在人体健康方面的作用逐渐被认知,它们可以通过与宿主机体互作从而发挥对健康的影响,如肠道酵母菌的富集可能促进产短链脂肪酸菌的增加从而提高短链脂肪酸(Short-Chain Fatty Acids, SCFAs)含量;古菌产甲烷菌能与细菌协同作用,增强SCFAs的产生从而抑制癌症的发展;肠道噬菌体的失调与代谢综合征、胰岛抵抗和肥胖的发生发展等相关;此外,对心脏代谢性疾病患者进行肠道病毒移植(Fecal Virome Transplantation, FVT)能改善患者的健康状态。

最近人体肠道多界微生态的研究报道拓宽了人类对肠道微生态的认知,如肠道细菌组、真菌组、古菌组和噬菌体组与地理位置、城市化、民族和饮食的研究,发现地理位置对肠道古菌组和噬菌体组的影响最大,城市化对肠道细菌组和真菌组的影响最大;而结直肠癌、肝硬化门诊患者失代偿和COVID-19结局的肠道多界微生态的研究报道增强了我们对这些疾病的病理生理机制和微生物相互作用的理解;此外,基于肠道多界微生态的疾病诊断模型可以完善或者增强疾病诊断预测能力,并为预防疾病进展提供新的治疗靶点。目前已有研究发现中短期(1天~12个月)的高海拔或中等海拔暴露可通过影响肠道细菌组来调控人或动物宿主表型,但目前国际上缺少长期≥12个月的中等海拔暴露如何影响肠道多界微生态及其功能进而影响宿主健康的相关研究。

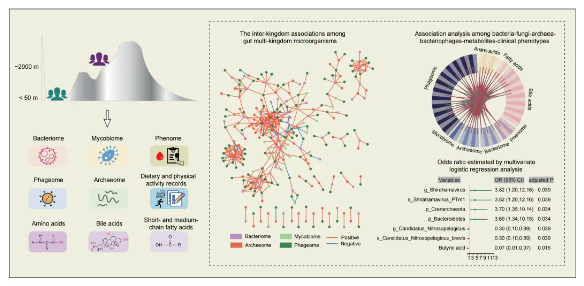

为了填补这个知识空白,我们探究了长期的中等海拔暴露对人体肠道多界微生态、血清代谢组和表型间的关系。通过募集来自广州(平均海拔≤50m)的47个健康汉族人,并在他们作为志愿者进入西藏林芝市(平均海拔=2,900m)居住后随访跟踪了12个月;此外,也募集了47名在林芝市居住五年以上的健康志愿者(汉族:藏族=36:11)尝试探索民族因素与中等海拔暴露时间长短对人体肠道多界微生态、血清代谢组和临床表型的影响。本研究通过联合粪便宏基因组技术和血清靶标代谢组学技术(如氨基酸、中长链脂肪酸和胆汁酸)探索了中等海拔暴露对肠道多界微生态的组成和功能、噬菌体-细菌宿主互作、以及界内和界间微生态的相互作用网络的影响,此外通过结合多种统计分析方法探究了肠道多界微生态与血清代谢物及临床表型间的相互作用,为通过调节肠道多界微生态进而改善人体代谢提供科学依据。

研究结果

1、中等海拔暴露对健康汉族志愿者的表型组的影响

对中等海拔暴露前后健康汉族志愿者的19项临床指标进行单变量统计分析发现,2个临床指标(舒张压和心率)在中等海拔暴露12个月后显著升高,9个临床指标(如BMI、体重、FBG、胰岛素等)显著降低。对临床指标进行线性混合效应模型分析发现,两项增加的临床指标(舒张压、心率)和六项减少的临床指标(如FBG、胰岛素等)发生了显著性变化。重要的是,尽管上述临床指标在中等海拔暴露人群中出现显著性变化,但这些变化都在正常健康范围内。此外,饮食问卷调查结果表明中等海拔暴露人群的饮食营养摄入在暴露前后无显著变化,而体力活动问卷结果表明中等海拔暴露后人群的运动强度和频率都有所下降。众所周知,高强度的体育活动可能有助于改善代谢健康和降低血糖。这些结果综合表明,体重、BMI和FBG的变化更可能由中等海拔暴露引起,饮食或体力活动的改变对上述临床指标的影响有限。

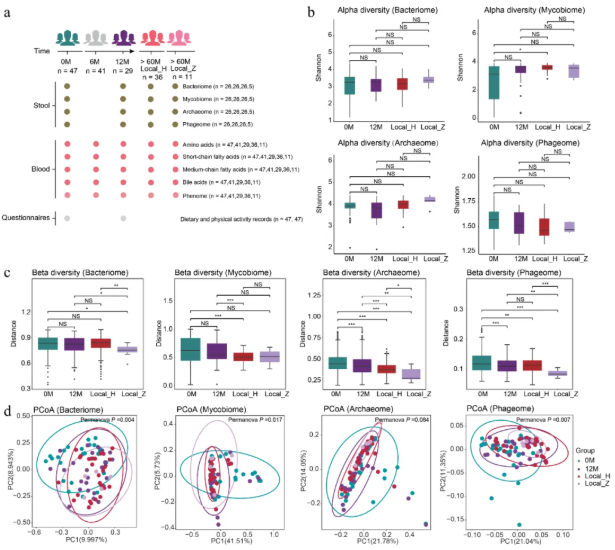

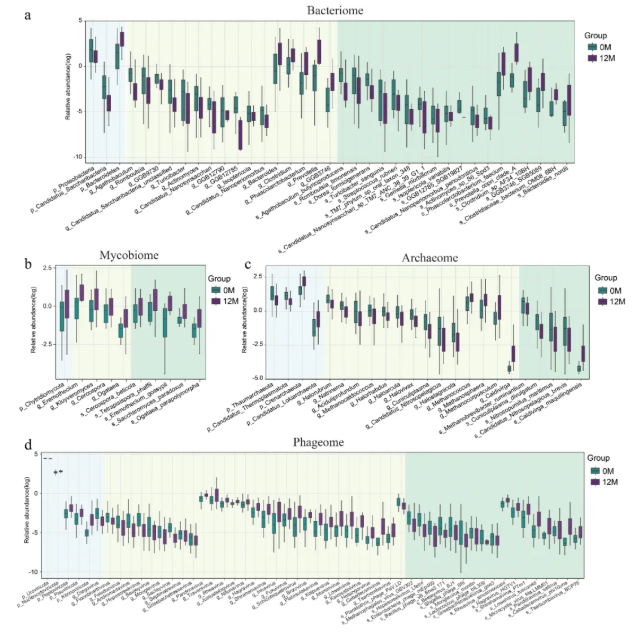

2、中等海拔暴露对健康人体肠道细菌组成的影响

首先,通过宏基因组测序分析了中等海拔暴露前后人体肠道细菌组成的变化(图1A)。结果显示,与中等海拔暴露前相比,中等海拔暴露12个月后(12M组)的人体的肠道细菌的α多样性无显著变化,门和种水平的β多样性无显著变化,但属水平上β多样性显著降低(图1B-C)。主坐标分析(Principal Coordinates Analysis, PCoA)表明,中等海拔暴露前后,人体的肠道细菌在门、属和种水平的组成上均发生显著变化(图1D)。对不同水平的肠道细菌进行差异分析,与中等海拔暴露前相比,12M组的2个门(Candidatus Saccharibacteria和Proteobacteria)的相对丰度下降,而1个门(Bacteroidetes)的相对丰度上升;5个属(如Agathobaculum、Romboutsia)的相对丰度下降,3个属(如Prevotella、Phascolarctobacterium)的相对丰度上升;4个物种(如Agathobaculum butyriciproducens、Romboutsia timonensis)的相对丰度下降(图2A)。此外,长期居住在林芝(>5年)的汉族(Local_H组)和藏族(Local_Z组)人群的细菌α多样性无显著差异,但Local_Z组在门、属和种水平上的β多样性均低于汉组且与中等海拔暴露时间无关(图1B-C)。PCoA进一步显示,中等海拔暴露后人体的肠道细菌组成逐渐趋近于长期林芝居民(图1D)。

图1. 研究设计及中等海拔暴露后健康人群肠道多界微生态组成的变化

3、中等海拔暴露对健康人体肠道真菌组成的影响

然后,我们对中等海拔暴露对人体肠道真菌组成的影响进行了评估,发现12M组中真菌α多样性略有增加,属水平上的β多样性显著降低,但门和种水平上的β多样性无显著差异(图1B-C)。PCoA显示,中等海拔暴露前后人体肠道真菌组成在属和种水平上发生显著变化,而在门水平上无显著差异(图1D)。对不同水平的肠道真菌进行差异分析,与中等海拔暴露前相比,12M组中1个门(Chytridiomycota)的相对丰度增加,4个属(如Cercospora、Kluyveromyces)和5个物种(如Cercospora beticola、Ogataea parapolymorpha)的相对丰度显著上升(图2B)。此外,Local_H组中真菌α多样性显著高于0M组,且在门、属和种水平上的β多样性均低于12M组(图1B-C)。PCoA进一步表明,中等海拔暴露人体的肠道真菌组成逐渐趋近于长期林芝居民(图1D)。

4、中等海拔暴露对健康人体肠道古菌组成的影响

接着,我们还探讨了中等海拔暴露对人体肠道古菌组成的影响。12M组中古菌α多样性无显著变化,但门水平上的β多样性显著升高,而属和种水平上的β多样性降低(图1B-C)。PCoA显示,暴露前后人体肠道古菌组成在门水平上的发生显著变化,而在属和种水平上无显著差异(图1D)。对不同水平的肠道古菌进行差异分析,与中等海拔暴露前相比,12M组中2个门(Thaumarchaeota和Candidatus Thermoplasmatota)的相对丰度下降,而2个门(Crenarchaeota和Candidatus Lokiarchaeota)的相对丰度上升;3个属(如Cuniculiplasma、Candidatus Nitrosopelagicus)的相对丰度下降,1个属(Caldivirga)的相对丰度上升;4个物种(如Cuniculiplasma divulgatum和Candidatus Nitrosopelagicus brevis等)的相对丰度下降,1个物种(Caldivirga maquilingensis)的相对丰度上升(图2C)。此外,Local_H组和Local_Z组人体的肠道古菌α多样性呈现非显著升高趋势,但β多样性显著低于12M组,且Local_Z组的β多样性最低(图1B-C)。PCoA表明,中等海拔暴露人体的肠道古菌组成逐渐趋近于长期林芝居民(图1D)。

5、中等海拔暴露对健康人体肠道噬菌体组成的影响

最后,我们评估了中等海拔暴露对肠道噬菌体组成的影响。与基线数据相比,12M组中噬菌体α多样性无显著变化,但门和种水平上的β多样性显著降低,属水平上无差异(图1B-C)。PCoA显示暴露前后个体在门、属和种水平上的噬菌体组成均发生显著变化(图1D)。对不同水平的肠道噬菌体进行差异分析,与中等海拔暴露前相比,12M组中1个门(Uroviricota)的相对丰度下降,而2个门(Nucleocytoviricota和Kitrinoviricota)的相对丰度上升;1个属(Beejeyvirus)的相对丰度下降,10个属(如Pandoravirus和Shirahamavirus等)的相对丰度上升;10个物种(如Lactococcus phage bIL309和Beejeyvirus BJ1等)的相对丰度下降,8个物种(如Cebadecemvirus phi10una和Shirahamavirus PTm1等)的相对丰度上升(图2D)。此外,Local_H组和Local_Z组人群的噬菌体α多样性无显著差异,但Local_H组在门和属水平上的β多样性显著高于12M组,而Local_Z组在属和种水平上的β多样性显著低于12M组,且Local_Z组的β多样性在门、属、种水平上都低于Local_H组(图1B-C)。PCoA表明,中等海拔暴露人体的肠道噬菌体组成逐渐趋近于长期林芝居民(图1D)。

图2. 中等海拔暴露对健康人群的肠道各界微生物的影响

6、中等海拔暴露对健康人体肠道微生态功能的影响

为了探讨中等海拔暴露对健康人体肠道微生态功能的影响,我们通过使用HUMAnN 3工具对肠道微生物组数据进行功能分析。结果显示,与中等海拔暴露前相比,12M组中有15条MetaCyc代谢通路显著上调,其中排名前5的MetaCyc代谢通路(如dTDP-&beta、L-rhamnose biosynthesis、xyloglucan degradation II (exoglucanase)等)主要由拟杆菌门物种(如Bacteroides vulgatus)和短链脂肪酸产生菌(如Faecalibacterium prausnitzii)驱动;此外,还发现有13条MetaCyc代谢通路在12M组中显著下调,排名前5的MetaCyc代谢通路(如ppGpp metabolism、superpathway of tetrahydrofolate biosynthesis等)主要由变形菌门物种(如Escherichia coli和Klebsiella pneumoniae)驱动。PCoA表明,中等海拔暴露人体的肠道微生态功能逐渐趋近于长期林芝居民(>5年)。

7. 中等海拔暴露对健康汉族人体肠道多界微生态相关性网络互作的影响

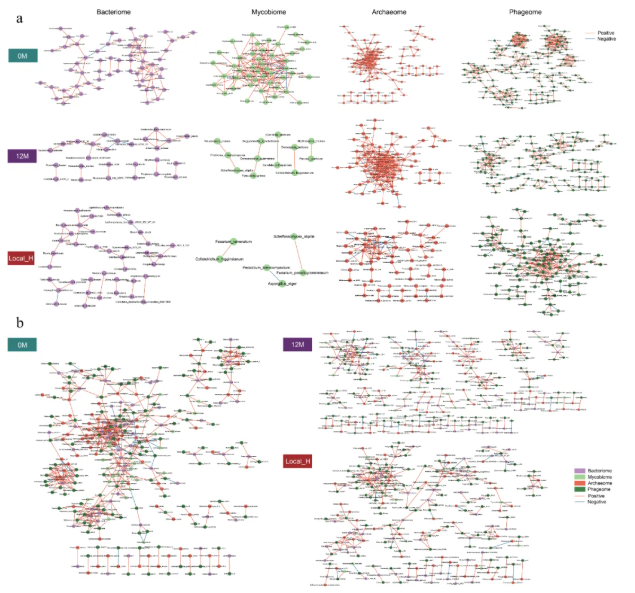

为了探讨中等海拔暴露对健康汉族人体中肠道多界微生态(如细菌、真菌、古菌和噬菌体)的界内和界间相关性网络作用的影响,我们对在50%以上样本中出现的微生物进行斯皮尔曼相关性分析。结果表明,中等海拔暴露前人体的肠道微生态的界内相关性网络(由340个物种组成649个关联)比中等海拔暴露12个月(由229个物种组成402个关联)或5年以上(由212个物种组成303个关联)人体中的更为复杂(图3A);其中古菌组和噬菌体组内的相关性网络独立于中等海拔暴露因素,呈现出比细菌组和真菌组内的相关性网络更密集。此外,中等海拔暴露前人体的肠道微生态的界间相关性网络(由286个物种组成449个关联)也比中等海拔暴露12个月(由239个物种组成219个关联)或5年以上(由207个物种组成218个关联)人体中的更为复杂(图3B);其中细菌组与噬菌体组之间的显著性相互作用最多且最显著。此外,我们还发现肠道多界微生态的界内和界间微生物的显著相互作用中正相关性数量远多于负相关性。

图3. 中等海拔暴露对健康汉族人群的肠道多界微生态的相关性网络的影响

8、基于CRISPR spacer序列和MVP数据库的噬菌体-细菌宿主分析

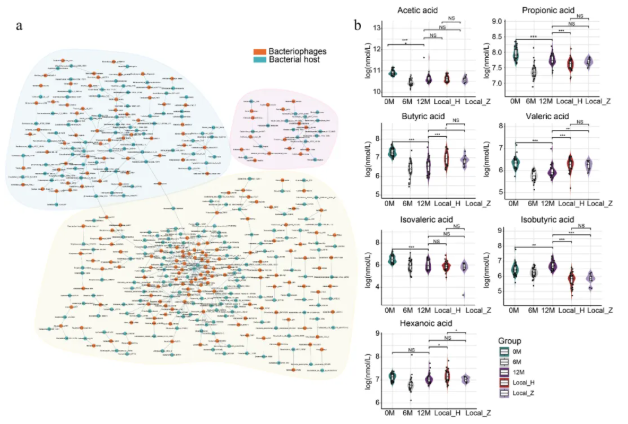

为阐明肠道噬菌体与细菌宿主的相互作用,我们分析了来自所有样本的细菌contigs的CRISPR位点,并结合了MVP数据库比对的结果。结果显示,在肠道噬菌体的科、属和种水平上分别鉴定出129、448和579个独特的噬菌体-细菌宿主相互作用(图4A),且这些互作主要分为三类:噬菌体-拟杆菌门物种(如Bacteroides ovatus和Bacteroides uniformis等)、噬菌体-变形菌门物种(如Escherichia coli)以及噬菌体-短链脂肪酸产生菌(如Butyricicoccus和Ruminococcus等)。这些结果表明,中等海拔暴露可能会导致人体内的SCFAs水平变化。随后,我们对血清样本进行SCFAs检测,结果显示12M组中有5种SCFAs(如乙酸、丙酸和丁酸等)水平下降,异丁酸水平上升,己酸无变化(图4B);随着中等海拔暴露时间的延长,丁酸和戊酸水平出现了上升,而异丁酸水平出现了下降。这些结果表明,肠道多界微生态的组成、功能及相互作用的变化与中等海拔暴露人体内血清SCFAs水平的改变密切相关。

图4. 中等海拔暴露后健康人群的噬菌体-细菌宿主互作分析及血清SCFAs的变化

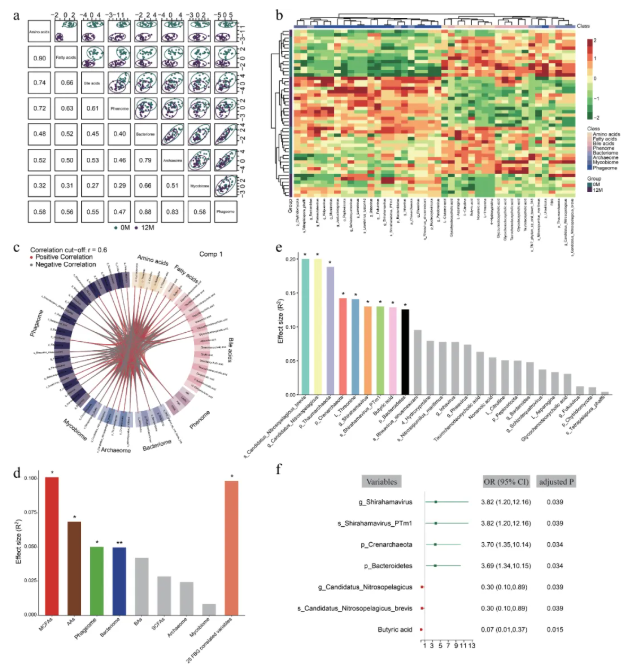

9、细菌-真菌-古菌-噬菌体-代谢物-临床表型之间的关联分析

为进一步阐述健康人群的肠道多界微生态、血清代谢物与临床表型间的潜在关系,我们使用上述筛选出来的差异指标进行rdcv-PLS模型分析,结果发现暴露前后的血清代谢物、临床指标和微生物数据在第一主成分上能明显区分,且AAs与其他数据集间有较强的相关性;但真菌组与血清代谢物和临床表型弱相关,与其他微生物组数据中等相关。此外,rdcv-PLS模型筛选出63个关键变量,以|r|>0.6进一步卡值后筛选出42个关键变量,其中FBG是唯一被rdcv-PLS模型选中的临床指标。而与FBG显著相关的变量中,4种古菌、4种氨基酸、2种脂肪酸和2种胆汁酸与FBG正相关;2种细菌、2种真菌、1种古菌和8种噬菌体与FBG负相关(图5A-C)。PERMANOVA分析显示,FBG水平对中链脂肪酸、氨基酸、噬菌体组和细菌组的影响显著,且9个关键变量(如s_Shirahamavirus_PTm1、p_Crenarchaeota、p_Bacteroidetes等)对FBG水平的影响尤为突出(图5D-E)。多变量逻辑回归分析对这9个关键变量进一步评估表明,s_Shirahamavirus_PTm1、p_Crenarchaeota和p_Bacteroidetes与FBG降低显著正相关,而s_Candidatus_Nitrosopelagicus_brevis和丁酸与FBG降低显著负相关(图5F)。这些发现揭示了肠道细菌、真菌、古菌、噬菌体与血清代谢物之间的相互作用可能影响中等海拔暴露人体的FBG水平,为糖尿病预防提供了潜在干预靶点。

图5. 中等海拔暴露下健康人群的肠道细菌-真菌-古菌-噬菌体-代谢组-临床表型间的互作

研究结论

本文揭示了中等海拔暴露与肠道多界微生态、血清代谢组和宿主表型之间的复杂相互作用,发现了中等海拔暴露导致肠道多界微生态及其功能的显著变化,且这些变化与血清代谢组变化及FBG降低显著相关。这些发现提示我们,使用来自中等海拔暴露过的健康人群的粪便,对血糖异常的人群施行FMT(粪菌移植)或FVT(粪病毒移植),或可能改善血糖稳态,且为预防和治疗血糖异常及相关代谢疾病提供了新的研究方向。

-

深化合作 | SCIEX全球副总裁蔡俊松一行来访百趣,共探合作新方向近日,SCIEX全球副总裁、中国区总经理蔡俊松先生与中国市场副总监江峥女士莅临上海百趣生物医学科技有限公司(以下简称“百趣生物”)苏州产能中心。此次访问,蔡俊松先生、江峥女士与百趣生物总裁邓军亮先生及市场中心总监程羿淳女士进行了深入的交流。2024-04-16

深化合作 | SCIEX全球副总裁蔡俊松一行来访百趣,共探合作新方向近日,SCIEX全球副总裁、中国区总经理蔡俊松先生与中国市场副总监江峥女士莅临上海百趣生物医学科技有限公司(以下简称“百趣生物”)苏州产能中心。此次访问,蔡俊松先生、江峥女士与百趣生物总裁邓军亮先生及市场中心总监程羿淳女士进行了深入的交流。2024-04-16 -

薅羊毛 | 组学推荐,豪礼送不停时光荏苒,百趣生物已经迎来了第12个生日!我们始终坚守初心,致力于质谱技术在动植物生命科学和医学健康领域的研究与创新。在这个值得纪念的日子里,我们特别策划了一场“推荐有礼”活动,邀请广大科研小伙伴们共同参与,推荐您身边有组学需求的伙伴,成功签单,即可获得丰厚礼品!2024-03-13

薅羊毛 | 组学推荐,豪礼送不停时光荏苒,百趣生物已经迎来了第12个生日!我们始终坚守初心,致力于质谱技术在动植物生命科学和医学健康领域的研究与创新。在这个值得纪念的日子里,我们特别策划了一场“推荐有礼”活动,邀请广大科研小伙伴们共同参与,推荐您身边有组学需求的伙伴,成功签单,即可获得丰厚礼品!2024-03-13 -

第37期代谢组学暨多元变量统计分析培训班由上海百趣生物医学科技有限公司、Sartorius Stedim Data Analytics AB(简称Sartorius Stedim)联合主办,上海百趣代谢组学技术研究中心承办的“百趣课堂第37期代谢组学暨多元变量统计分析培训”课程将于2024年04月20日-25日在上海举办。2024-03-13

第37期代谢组学暨多元变量统计分析培训班由上海百趣生物医学科技有限公司、Sartorius Stedim Data Analytics AB(简称Sartorius Stedim)联合主办,上海百趣代谢组学技术研究中心承办的“百趣课堂第37期代谢组学暨多元变量统计分析培训”课程将于2024年04月20日-25日在上海举办。2024-03-13 -

新品发布 | 全面聚焦,探索一碳代谢新可能一碳代谢通路检测能精准定量生物体叶酸、四氢叶酸等代谢物浓度,为推动妇幼相关疾病研究及LDT转化提供新视角和新可能~2024-03-05

新品发布 | 全面聚焦,探索一碳代谢新可能一碳代谢通路检测能精准定量生物体叶酸、四氢叶酸等代谢物浓度,为推动妇幼相关疾病研究及LDT转化提供新视角和新可能~2024-03-05 -

新品发布 | 直达CNS, 植需NGM尽管植物代谢组学数据的复杂,但为了解决“多”和“准”的核心需求,小趣特为植物领域工作者推出开工BUFF--植物NGM系列产品。2024-03-01

新品发布 | 直达CNS, 植需NGM尽管植物代谢组学数据的复杂,但为了解决“多”和“准”的核心需求,小趣特为植物领域工作者推出开工BUFF--植物NGM系列产品。2024-03-01 -

项目文章(IF=27.5) | RIN基因新发现:通过根际分泌物塑造抑菌微生态,提升植物免疫力本研究发现植物发育基因可以通过对植物根系分泌物和微生物组组装的影响来控制微生物组介导的抗病性,从而使植物能够利用微生物组编码的基因和功能。2024-03-01

项目文章(IF=27.5) | RIN基因新发现:通过根际分泌物塑造抑菌微生态,提升植物免疫力本研究发现植物发育基因可以通过对植物根系分泌物和微生物组组装的影响来控制微生物组介导的抗病性,从而使植物能够利用微生物组编码的基因和功能。2024-03-01 -

Cell | CUHK于君团队最新研究成果,除了幽门螺旋杆菌,还有你不知道的胃癌致病因子?胃癌(Gastric cancer, GC)是全球第五大常见癌症,也是导致癌症死亡的主要原因。幽门螺杆菌(Helicobacter pylori, H. pylori)是胃癌的主要危险因素,被列为I型致癌物。2024-02-05

Cell | CUHK于君团队最新研究成果,除了幽门螺旋杆菌,还有你不知道的胃癌致病因子?胃癌(Gastric cancer, GC)是全球第五大常见癌症,也是导致癌症死亡的主要原因。幽门螺杆菌(Helicobacter pylori, H. pylori)是胃癌的主要危险因素,被列为I型致癌物。2024-02-05 -

百趣生物院士专家工作站——邓春晖教授签约仪式顺利举行2024年1月18日,上海百趣生物院士专家工作站一邓春晖教授签约仪式在上海百趣生物医学科技有限公司(以下简称百趣生物)总部顺利举行。复旦大学邓春晖教授、百趣生物CEO邓军亮等出席签约仪式。2024-01-22

百趣生物院士专家工作站——邓春晖教授签约仪式顺利举行2024年1月18日,上海百趣生物院士专家工作站一邓春晖教授签约仪式在上海百趣生物医学科技有限公司(以下简称百趣生物)总部顺利举行。复旦大学邓春晖教授、百趣生物CEO邓军亮等出席签约仪式。2024-01-22 -

项目文章 | 蛋白质组学:看蚕豆-小麦间作系统如何击败尖孢镰刀菌与苯甲酸的威胁蚕豆(Vicia faba L.)是中国西南地区最重要的豆科作物之一。但长期单作,会导致蚕豆枯萎病发病率升高,产量和品质下降。已有研究表明,蚕豆与小麦间作可有效缓解蚕豆的自毒作用,抑制蚕豆枯萎病的发生。2024-01-18

项目文章 | 蛋白质组学:看蚕豆-小麦间作系统如何击败尖孢镰刀菌与苯甲酸的威胁蚕豆(Vicia faba L.)是中国西南地区最重要的豆科作物之一。但长期单作,会导致蚕豆枯萎病发病率升高,产量和品质下降。已有研究表明,蚕豆与小麦间作可有效缓解蚕豆的自毒作用,抑制蚕豆枯萎病的发生。2024-01-18 -

百趣助力乳腺癌亚型新解析,开启乳腺癌治疗新篇章!百趣提供技术服务:非靶标代谢组+脂质组学2023-11-21

百趣助力乳腺癌亚型新解析,开启乳腺癌治疗新篇章!百趣提供技术服务:非靶标代谢组+脂质组学2023-11-21